Die Erwartungshaltung wurde insbesondere von US-Seite deutlich gedämpft. In Hintergrundgesprächen machten Regierungsvertreter Washingtons deutlich, dass man bei dem Gipfeltreffen auf keinen substanziellen Durchbruch hoffen solle. Es handele sich vielmehr um ein erstes, gegenseitiges Abtasten.

Peking hat ebenfalls eine Menge Gründe, diplomatische Vorsicht walten zu lassen. Denn jede Einigung, die in San Francisco getroffen wird, könnte bereits im nächsten Jahr wertlos sein. Wenn nämlich Donald Trump tatsächlich zum nächsten US-Präsidenten gewählt würde, dürften die bilateralen Karten neu gemischt werden. Der Republikaner ist schließlich aus chinesischer Sicht vor allem eins: unberechenbar.

Kleinere Erfolge gelten jedoch als wahrscheinlich. Über gleich mehrere Resultate wird bereits in den Medien spekuliert: Wie die Financial Times berichtete, werden sich die zwei Länder voraussichtlich eine Einigung im Kampf gegen den globalen Fentanyl-Handel erzielen. Das synthetische Opiat, das bis zu 50-mal potenter als Heroin wirkt, hat in den USA während der letzten Jahre Hunderttausende Drogentote gefordert. Die Vorprodukte für Fentanyl kommen dabei häufig aus China. Bislang jedoch hat die Regierung in Peking keinerlei Anstrengungen unternommen, gegen den tödlichen Export vorzugehen.

Ebenfalls sollen Biden und Xi laut der "Hongkonger South China Morning Post" ein Verbot für künstliche Intelligenz bei autonomen Waffen, also unter anderem militärischen Drohnen, vereinbaren. Zudem wird auch erwartet, dass man hochrangige Kommunikationskanäle der Armeen wieder eröffnet und auch den direkten Flugverkehr nach dreijähriger Covid-Isolation erhöht.

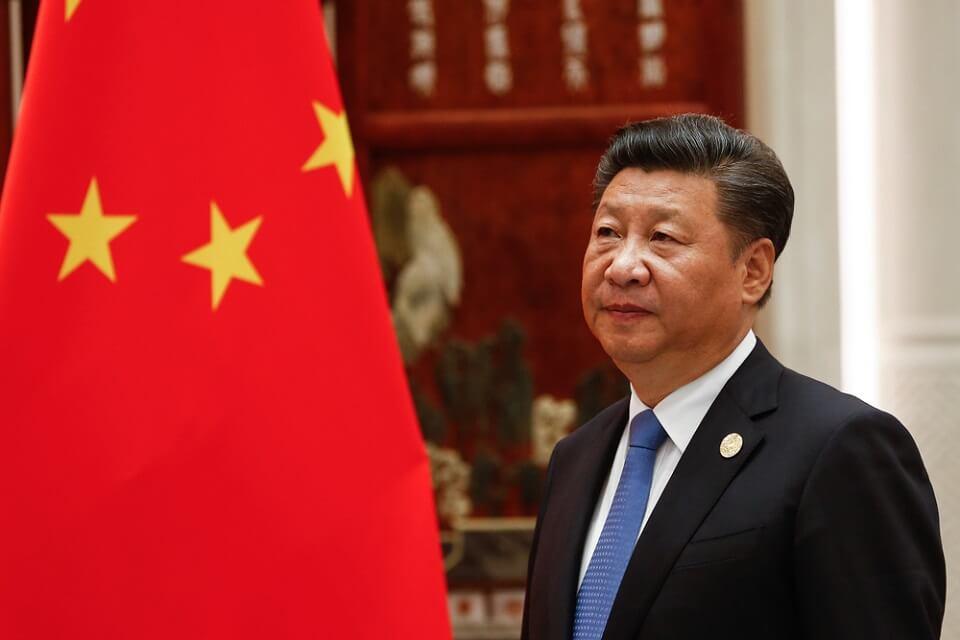

Bei den grundlegenden Konfliktthemen gibt es jedoch wenig Raum für gemeinsame Lösungen. Politisch geht es zwischen Washington und Peking schließlich um nicht weniger als die Frage nach der globalen Weltordnung. Denn nach Jahrzehnten außenpolitischer Zurückhaltung hat Xi Jinping als erster chinesischer Parteichef offen seine Ambitionen auf der internationalen Bühne offenbart: Er möchte nicht nur die westliche Dominanz unter Führung der USA durchbrechen, sondern auch dessen Institutionen und Werte von Grund auf umgestalten. Dafür schmiedet Xi seine Allianzen im globalen Süden – und schreckt auch nicht davor zurück, den Autokraten in Moskau und Teheran den roten Teppich auszurollen. Das hat massive Folgen für den Krieg in der Ukraine und nun auch in Gaza.

"Die derzeitige internationale Ordnung, wie auch immer man sie nennen mag, ist nicht ausreichend oder effektiv genug, um die Herausforderungen und Probleme, die wir haben, zu lösen", sagt Rong Ying, Vize-Präsident vom "China Institutes for International Studies" (CIIS).

Doch was Xi Jinping vorschwebt, mag er zwar nach außen hin als "multipolare" Alternative präsentieren, doch steht dabei zweifelsohne China als Führungskraft im Zentrum: Die wirtschaftliche Modernisierung wird nach dem Modell der "neuen Seidenstraße" propagiert, die politische Sicherheitsarchitektur nach dem Modell der "globalen Zivilisationsinitiative" geformt. Das bedeutet im Klartext: Die kommunistische Partei Chinas, in ihren Augen rechtmäßiger Thronfolger der ältesten Zivilisation der Welt, soll den Ton angeben.

Bleibt zudem der wirtschaftliche Konflikt, bei dem es vor allem um die technologische Vorherrschaft geht. China wirft den USA vor, mit Hilfe von Tech-Sanktionen den eigenen Aufstieg auszubremsen. Washington hingegen macht Peking für das Erodieren der heimischen Mittelschicht verantwortlich, nachdem China mit Dumping-Produkten den heimischen Markt überflutet hat.

Nicht zuletzt haben sich beide Länder immer wieder als Sündenbock missbraucht. In China lässt sich dies an den öffentlichen Debatten ablesen. Viele der intellektuellen Stimmen warnen mittlerweile ganz offen vor einem bevorstehenden militärischen Konflikt. Shi Yinhong von der elitären Renmin Universität in Peking sagte etwa bereits im Vorjahr: "Die Stationierung der US-Luftwaffe und -Marine in der Region sind Anzeichen einer Kriegsvorbereitung. China hat das Gefühl, dass ein Krieg bevorsteht."

Und auch die derzeit betont freundliche Fassade der Staatsmedien wirkt auf den zweiten Blick fadenscheinig. In einem prominent platzierten Leitartikel fordert die Nachrichtenagentur Xinhua etwa dazu auf, man solle die "Chance zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen China und den USA nicht vergeuden!". Doch was nach aufrichtiger Versöhnlichkeit klingt, ist schlussendlich nur eine Tirade an Schuldzuweisungen: "Die amerikanische Seite muss daran erinnert werden, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen", heißt es.

Im offiziellen Narrativ Pekings ist nämlich die Entgleisung des bilateralen Verhältnis einzig und alleine die Schuld Washingtons. "China hat große Anstrengungen unternommen, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Nun liegt es in der Verantwortung der Vereinigten Staaten, dies zu erwidern", schreibt die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Doch aus scheinbarer Selbstlosigkeit hat Xi Jinping nun mit seinem Besuch in San Francisco "einmal mehr die Hand der Freundschaft und Zusammenarbeit über den Pazifik hinweg ausgestreckt"